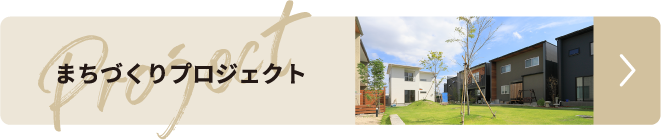

「小さな木地屋さん再生プロジェクト」で受賞させていただいた、グッドデザイン賞。

先日、授賞式のあとに開催されたプロジェクトについて掘り下げるトークイベントへ、弊社社長の青江と原田棟梁が登壇。

このプロジェクトを主導された赤木明登さん(輪島塗師)、そして弥田俊男さん(建築家)、梶谷拓生さん(CONSENTABLE代表)と共に、再建までの流れ、その時の想いなどをお話ししました。

↓ YouTubeで公開されていますので、ご覧いただけるとうれしいです。

能登半島地震からの「工藝的復興」を考える(プロジェクトの話は21:35~)

輪島塗は、一つの作品を色んな職人さんが順番に関わって完成します。

中でも、輪島塗の基礎となるボディをつくる木地屋さんの存在は欠かせません。

しかし、2024年1月1日に発生した能登半島地震により71年もの間、木地師として輪島塗を支えてきた池下満雄さんの工房が、一瞬にして崩れ落ちました。

多くの専門家に「不可能」だと言われた再建

プロジェクトは、池下さんと共に仕事をされている塗師の赤木さんと青江の偶然の出会いからはじまりました。

伝統工藝や輪島の風景を守りたいという赤木さんの熱い想いに強く惹かれた青江が、多くの専門家から再建は不可能と言われる中、原田棟梁、建築家の弥田さん、構造設計の専門家である木下洋介さんなどに声をかけ、能登へ。

↑左から青江、原田棟梁、赤木さん、木下さん、弥田さん

現地で実際に建物を見ても、倒壊寸前。隣の瓦礫にただ支えられられている状態でした。

その状態から、どうにか再建の糸口を見出し、工事がはじまりました。

緻密な構造計算と、大工さんの長年の経験から導き出される直感が、時にはぶつかりながらも融合し、手探りの中、工事は進められました。

作業を進めていくうちに全国各地からの支援も集まりました。

特に、SNSで赤木さんが発信したことで1500万円もの支援金が集まったことは、この復興の意義の大きさを物語っています。

そして、地震発生から86日、工事開始から36日で竣工。

この再建で、池下さんは再び希望をいだくことができました。

伝統工藝を未来へつなぐ

「新たな建物を一から建てるのではなく、昔からあった輪島の建物を残したかった」という赤木さん。元々この池下さんの工房が大好きだったそう。

単に効率を求めるのではなく、元の柱や建具、できるかぎり補修しながら修繕を進めることで、工房をその土地の歴史、風土に根ざしたものとして残そうとしました。

これは、これまで培ってきた木地師の技術を次の世代へ継承していかなければならないという、未来への強い想いでもあります。

そしてこの復興のプロセスは、「これから起こるかもれしれない災害で、日本の文化を守る復興の先進事例になれば」という願いも込められています。

再建からちょうど半年後の7月1日、池下さんは永眠されました。

しかし工房には、伝統を守り、さらに発展させていく新な後継者も育ち始めています。

輪島塗の未来は、決して途切れることはありません。

▼関連ページ

☞2024.2.19 to 3.26 小さな木地屋さん再生プロジェクト